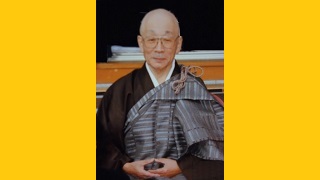

水野梅秀

水野梅秀 故水野梅秀ゆかりの地にて納骨

先日2月23日(木)(※2017年)に釈尊涅槃の地・クシナガラにて故水野梅秀の納骨式を執り行いました。クシナガラは故水野梅秀のライフワークである、「貧しい子供達に教育の機会を」を掲げる「マイトリの会」の中心地です。式典はゆかりある地元の人々...

水野梅秀

水野梅秀  余語翠巌

余語翠巌  掲載人物略歴

掲載人物略歴  余語翠巌

余語翠巌  余語翠巌

余語翠巌  余語翠巌

余語翠巌  余語翠巌

余語翠巌  余語翠巌

余語翠巌  余語翠巌

余語翠巌  余語翠巌

余語翠巌