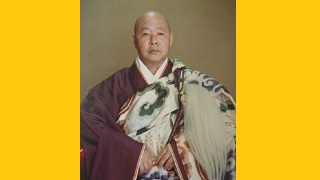

余語翠巌

余語翠巌 無の眼耳鼻舌心意あり

村上和雄先生が力説する「サムシング・グレート」は、般若心経の「無」に通じますね。「名状しがたき命の根源」。わが師 故余語翠厳老師曰く「無の眼耳鼻舌心意あり」。毎朝、父の仏前で読経する私。・余語翠巌 略歴

余語翠巌

余語翠巌  余語翠巌

余語翠巌  余語翠巌

余語翠巌  水野梅秀

水野梅秀  水野梅秀

水野梅秀  水野梅秀

水野梅秀  余語翠巌

余語翠巌  水野梅秀

水野梅秀  水野梅秀

水野梅秀  余語翠巌

余語翠巌